Wer in Frankfurt ist und Germanistik studiert hat, muss doch ins Goethe-Haus – sagt mein Mann.

Wer in Frankfurt ist und im Job ein Museum für einen Komponisten konzipiert, muss in jedes Haus über nicht-bildende Künstler, die es gibt, um rauszufinden, wie man Musik und Literatur am besten in einer Ausstellung vermittelt – sage ich.

Das Frankfurter Goethe-Haus macht es sich einfach. Vermittelt wird nicht viel, man schlendert durch die beeindruckenden vier Stockwerke des großen Bürgerhauses, in dem Johann Wolfgang Goethe geboren und aufgewachsen ist. Ich musste mich die ganze Zeit fragen, ob wohl die Möbel Originale sind (und wenn nicht, wo sie wohl herkommen) und ob von den Goethes niemand jemals geschlafen hat – Betten finden sich jedenfalls in keinem der vielen Zimmer.

Mehr zu sehen gibt es schon im neueröffneten Deutschen Romantik-Museum. An Geld scheint es den Ausstellungsmacher*innen jedenfalls nicht gefehlt zu haben. Schon das Treppenhaus ist beeindruckend.

Im ersten Stock ist die Gemäldesammlung (oder zumindest ein Teil davon) des Freien Deutschen Hochstifts ausgestellt. Der Fokus liegt auf Kunst, die Goethe in seiner Kindheit und Jugend gekannt hat. Ich war nicht zum Vergnügen da und hatte nicht mehr viel Zeit bis Schließung – also bin ich eher durchgeeilt als mich genauer damit zu befassen.

Im zweiten und dritten Stock dann: Romantik.

[Wenn ich Zeit und Lust hätte, würde ich JETZT herausfinden, wie ich im neuen WordPress die Schriftart verändern kann, hier müsste ja wohl mal was verschnörkeltes stehen. Und wenn ich weiter Zeit und Lust hätte, würde ich rausfinden, wie das Fußnoten-Plugin funktioniert bzw. warum nicht. Aber meine Leser*innen haben ja bestimmt Phantasie.]

Die Ausstellung hangelt sich hauptsächlich entlang der wichtigen Vertreter*innen (ja, Sophie Mereau, Karoline von Günderrode und Bettina von Arnim bekommen Stationen, nein ich werde keinen der Männer namentlich erwähnen. Aber hier habe ich schon mal mehr zu Frauen der Klassik und Romantik geschrieben: Schreiben, um zu leben, Leben und schreiben, Leben, um zu schreiben). Ein weiteres Gliederungselement sind Themen der Romantik (Waldeinsamkeit voll blauer Blumen oder so). Das zentrale Vermittlungselement jeder Station ist ein dreiteiliges Schreibpult, das als lichtreduzierte Vitrine für die Originale dient. Immer wieder gibt es QR-Codes und Hinweise für den Audioguide – beides wegen Zeitmangel nicht ausprobiert. Ich habe nicht gezählt, aber mir waren es definitiv zu viele Stationen, zu viel Text und zu viel Geräuschkulisse. Immer wieder gibt es Soundinstallationen, die eines der Themen verdeutlichen – nicht alle davon werden über Bewegungsmelder ausgelöst.

Warum kommt die spannendste Station eigentlich zu Letzt?

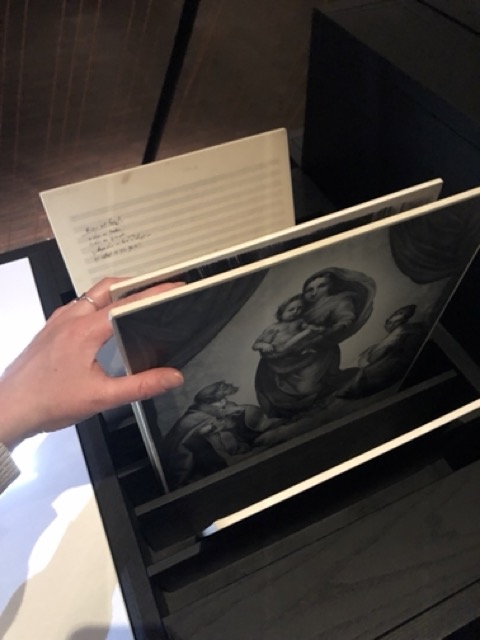

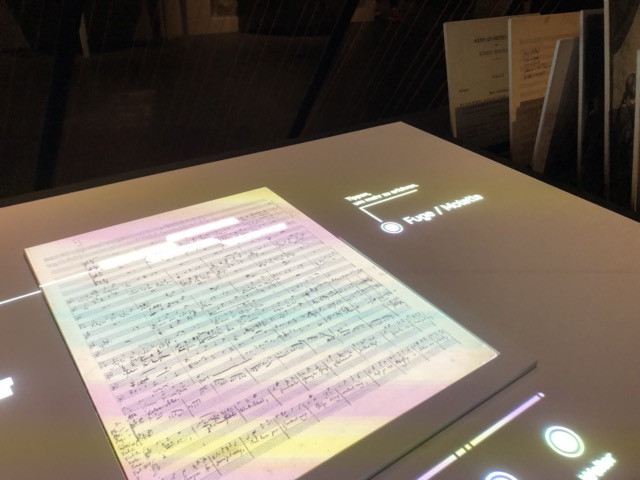

Die für mich spannendste Station kam ganz oben, ganz hinten im dritten Stock, als ich noch 20 Minuten Zeit hatte – gebraucht hätte ich vermutlich 60. Eine Medienstation vermittelt, wie Schumann ein romantisches Gedicht vertont. Es können 6 oder 7 Platten mit unterschiedlichen Motiven ausgewählt und auf das Pult gelegt werden – dann starte automatisch die Medienstation mit Beamer und Text über die Kopfhörer. Ich habe eine Notenskizze gewählt, aber es gab auch Illustrationen, einen Partiturauszug oder Gedichtbeispiele. (Ich vermute und hoffe, dass man so den Entstehungsprozess von der Gedichtauswahl bis zum fertig gedruckten Notenexemplar nachvollziehen kann.) Die Erzähler*in erklären, was zu sehen ist, bringen Anekdoten, schlüsseln auf wie das Stück entsteht. Es werden Hörbeispiele eingespielt, die die sichtbaren Noten auch hörbar machen und per Lichtpunkten werden die Erläuterungen nachvollziehbar gemacht. Man kann Pausieren, vor- und zurückspringen, zwischendrin sogar ein Erklärmenü öffnen – nur den Lautstärkeregler habe ich nicht gefunden.

Es ist eine der beeindruckendsten Stationen zur Entstehung von Musik, die ich bisher gesehen habe und ich hoffe sehr, dass die Konzeptionist*innen und Gestalter*innen demnächst in Musikermuseen arbeiten.

Öffnungszeiten und Einritt; ich war dank Mitgliedschaft im Museumsbund umsonst in der Ausstellung.